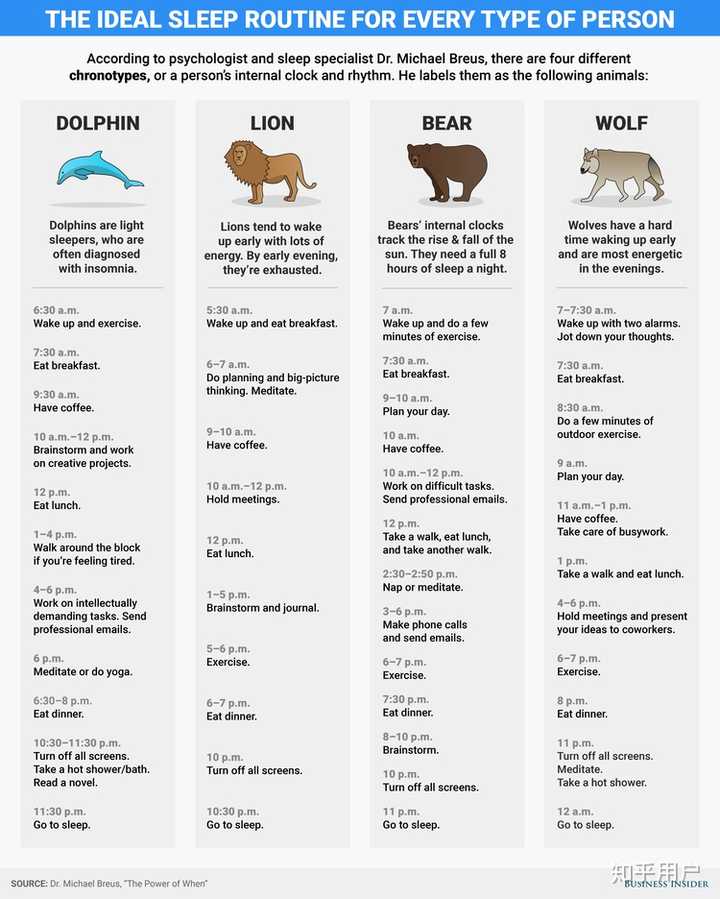

这问题的前提是,“晚睡对大脑有害”。当然也有研究对此反驳的,比如不是晚睡本身,而要考虑睡眠的规律程度[1],或者个人本身的生物钟(图1,有兴趣的朋友可以自己找找测试去做,但留意,这里的入睡时间都早过午夜)[2],去看他们对身体的综合影响。但整体来说,这个前提还是基本没错的,睡眠和健康息息相关,不仅仅对大脑,对身体和精神健康也有很大影响。

最近英国一个大型研究追踪了433268位成年人(平均追踪时长6.5年),人群根据自我评估被分成“早鸟”和“夜猫”,结果发现“夜猫”组相比之下有更多心理疾病(1.94倍)、糖尿病(1.3倍)、神经系统疾病(1.25倍)、胃肠疾病(1.23倍)、和呼吸系统疾病(1.22倍);整体来说,“绝对夜猫组”的死亡率比“绝对早鸟组”高了一成(HR 1.10, 95% CI 1.02–1.18,p = 0.012)[3]。这个2018年发表的结果我也是今天为了答这题才找到,是有点骇人。

我想题主在问题中所说的晚睡,不是因为加班没办法,而是在没有外力影响下的自主晚睡。就是夜阑人静,明天大约还是有学习工作,可就是想再刷会儿剧、看看书、打打游戏、聊聊天,心中有个觉得自己应该入睡的时间,可是一拖再拖,再拖又拖,成了“睡眠拖延症”。

“睡眠拖延症”,这是个相对新的名词。直到2014年荷兰荷兰乌得勒支大学健康心理学家福劳尔·克鲁塞(Floor Kroese)的团队发表了第一篇关于这一现象的学术文章,它才算有了个学名[4]。用大白话说,就是明明没啥火烧眉毛的事儿,但就比你计划入睡的点晚睡。

Kroese团队在荷兰对2400多人进行了测试,发现有53%的受试者说自己一周至少有两次会推迟上床睡觉的时间。他们还发现,与其他人相比,那些经常推迟睡觉时间的人,在生活其它方面也会拖拉延迟,自我控制能力较弱。这和其他拖延症有雷同之处,就是自我控制力。因为让我们晚睡的那些活动能带来愉悦感,或者本身一些游戏的设计(如果晚睡是因为打游戏的话)就针对了人的成瘾机制,所以那种上瘾的感觉就让睡眠拖延症持续下去。

2018年,Kroese的团队又发表了一篇文章,来为在睡眠拖延症上的“自我控制能力弱”提供解释。他们发现,那些在白天需要抵御更多诱惑的人(比如抵抗咖啡因、抵抗不健康零食的诱惑、抵抗上班摸鱼的冲动等等),他们在晚间的自我控制能力会处于最低点,就会容易屈服于睡前拖延症。所以意思是,每个人都有自控力,可它就像肌肉,一整天都绷着了晚上就会天然地想放松。于是我们就臣服于晚睡拖延症[5]。

自控力也不是唯一的解释。

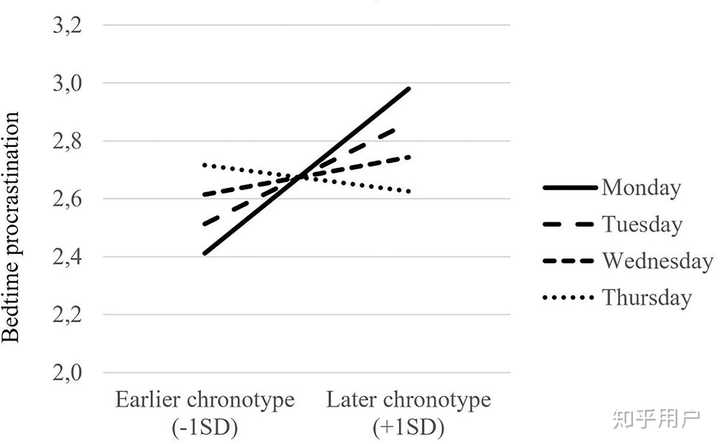

德国心理学家Jana Kühnel和她的小伙伴们发表了文章,把个人的睡眠时型也纳入考量,发现“夜猫族”在工作日头几天有更多的睡眠拖延行为(自我评估,比计划晚睡),“早鸟型”刚好相反(早鸟也可以有睡眠拖延行为,不过整体来说比夜猫族少)(图2)。并且,他们发现睡眠拖延行为和自我控制能力没什么关系,不管是整体的自我控制习性(trait),或者一个人当日的自我控制力“残留额度”。他们甚至发现,员工们反映他们那些自我控制力剩余值低的夜晚,更能没有拖沓地上床睡觉[6]。

咦,这打脸有点疼,Kühnel这是把Kroese两篇论调都通通驳斥了,Kroese当然不可能坐视不理,于是发表了一篇评论进行反驳[7]。大家有兴趣可以去围观,Kroese从理论和方法,以及如何解读数据各方面来阐述用生物时型一刀切的错误之处。暂时还没有出现comment on comment。

我觉得不管什么原因吧,想要改变总是有可能的,找到最能激励自己的动机,明确自己理想的睡眠目标,然后设计一个可行的办法。

最后我想说,我们身边肯定会有喜欢熬夜但是“比较聪明的人”(如题主所说),但也肯定有早睡早起的比较聪明的人。最适合自己的丈量标准还是自己的个体感受,如果你觉得自己有晚睡拖延症,并且这件事情影响到你的生活工作和健康状态,那不妨考虑下怎么一点点调整到适合你的状态。

也不是不困,就是想再等等,至于等什么呢?不知道,反正就是想再等等!

火遍全抖音的这句话,非常生动地表达了,熬夜的内心活动。

这句话翻译过来就是——人们希望今天「不要就这样结束」,否则似乎「这又是平淡无奇的一天」。

陷入反复熬夜的行为模式中,本质上类似于一种成瘾行为。它无法通过「这对你有害,所以别这样了」这样的道理,说服人们做出改变的。

就像大多数游戏成瘾的青少年,或多或少,内心里是知道「我这样下去并不好」,甚至内心里会有内疚感,但是他们并不能因此而停止游戏。

哈佛医学院兼职教授爱德华·坎泽恩(E. J. Khantzian)于1997年提出了成瘾行为的一种解释——自我救赎假说(Self-medication hypothesis) 。这个观点认为,人们之所以沉迷于某种物质,是因为面临难以忍受的极度痛苦。

当人们在痛苦中难以自拔的时候,他们往往会选择一种药物或酒精来麻痹自己,作为一种转移创伤痛苦,缓解艰难处境的手段。这个假说在某些层面上,解释了物质成瘾的现象。

行为的成瘾往往更复杂,它救赎的往往不是极度的痛苦情绪,而是现实中难以应对的某些处境。

例如,有研究表明(陈云祥, 李若璇, 刘翔平, 2019),青少年的网络成瘾和他们的社会适应,以及因为适应不良而来的孤独感有关。此外,青少年的同伴关系,也对网络成瘾有直接影响(陈云祥,李若璇,张鹏,刘翔平, 2018)。

所以,对熬夜有瘾,不是因为熬夜让你爽,而是白天的生活不够爽,想再等等。

这并不能通过认知上的改变,例如认识到「晚睡对大脑有伤害」,来改变这样的行为。

真正的改变,需要从改变白天的生活入手,让白天的生活爽起来。

(我度假旅行过程中,从来没有熬夜的习惯。熬夜的日子,总是工作日,或连续工作了许多天,期盼已久的周末。)

关注我的公众号:曾旻(ID:zengminpsy)

预约心理咨询加工作微信:therapistzm

首先说说晚睡对大脑的损害,包括——记忆、快乐和生命。

一个成年人每天所需的睡眠时间是七到九个小时,青少年需要八到十小时的睡眠,儿童需要的睡眠时间则更久。偶尔一两天的熬夜可以靠之后几天补觉来弥补,但是长期熬夜会对大脑和身体会造成不可逆的损伤。

下面先具体说说熬夜和缺乏睡眠的危害。

1.熬夜可能导致肥胖。

研究发现,将健康人的睡眠从 8 小时缩减到 4 小时,他们体内糖分的代谢速度会明显降低。也就是说,睡眠不足是患上糖尿病的风险因素之一。熬夜还可能导致白天食欲暴增而发胖。研究发现,晚上睡眠减少或者不睡觉会激活大脑前扣带回皮层,让人胃口大增,对一般的食物都充满兴趣,而大脑这一区域的激活,在肥胖症中尤为普遍。

2. 长期缺乏睡眠会增加死亡率。

2014 年,一个铁杆球迷因为连续观看了 48 小时的球赛而死亡。虽然他的死因是“中风猝死”,但是早在 2012 年在波士顿举办的睡眠会议中就有研究发现,那些长期睡眠的时间低于 6 个小时的人,相对于每晚能够保持 7 到 8 小时睡眠的人来说,增加了 4.5 倍的中风风险。根据美国国家睡眠基金会的资料显示,在(哪一年)美国只有 28% 的成年人每天睡觉能达到 8 个小时,而在 2001 年,这一数据是 38% 。随着经济的社会的发展,人们的睡眠时间反而不合理地减少了。

3. 缺乏睡眠会导致记忆能力下降。

当小老鼠被剥夺了五个小时的睡眠后,大脑中负责记忆的海马体神经元之间的连接明显减少了。及时的补觉可以逆转这一损伤:随后小老鼠又补了三个小时的觉,结果海马体的神经元树突又长了回来,变得和正常睡眠的小老鼠的差不多了。缺乏睡眠(即使只是一晚上睡觉少于 5 小时),也会导致对之前发生的事件细节记忆混淆和扭曲。

睡觉是大脑“排毒”的关键时期。在清醒的时候,我们的大脑消耗白天所需的各种能量,这一过程会产生很多副产品,也就是大脑的生物垃圾,这些生物垃圾会堆积在大脑中。代谢产物中包括很多成分,其中包括腺苷。当腺苷累积起来的时候,会增加困倦感,而咖啡就是通过阻断腺苷受体来减少困倦感,使人感到比较清醒的。

科学家通过观察小鼠发现,睡觉的时候脑细胞之间的空间会增大 60% 左右,大脑中的淋巴系统在这个时候会开启,把清醒时大脑活动产生的毒素更快地通过脑脊液排出大脑,而清醒的时候大脑的“排毒”过程则几乎不存在。

4. 缺乏睡眠会影响人的情绪。

一方面,缺乏睡眠会让人变得情绪化。在一个研究中,科学家让参与实验的人完成一个简单的任务:分辨电脑屏幕上的光点往哪个方向移动,同时这个光点上会出现情绪化的图片或者中性的图片,来分散注意力。结果发现,有充分睡眠的人会受到情绪化图片的干扰,但是在中性图片出现时却不容易受到干扰;而缺乏睡眠的人则不同,情绪图片和中性图会同等干扰他们的表现。

也就是说,缺乏睡眠会让一个人把中性的刺激等同于情绪化的刺激,使得他们在生活中更加情绪化。睡眠剥夺还会降低人们对他人面部情绪的识别能力,尤其是对生气和开心的情绪的识别能力,从而间接影响一个人的人际交往能力。

5. 熬夜可能引发精神问题。

很多精神疾病都和睡眠都有千丝万缕的联系。有人认为是长期睡眠差导致了精神问题,也有研究认为睡眠不良提前于精神症状出现,是对大脑问题的预示。总之睡眠与精神问题似乎互相影响,互为因果。

在我读博士期间,研究的课题是帕金森病的幻觉机制。当时访谈的一个帕金森病人告诉我,他在发病前失眠了十多年,每个星期只有 3 天能睡着觉,而发病 5 年后,睡眠似乎更差了。抑郁症的前期症状和伴随症状也往往包括了失眠、睡眠质量低下等睡眠问题。如果存在长期失眠或者睡眠质量低下而导致的嗜睡情况,那么人们则需要及早引起对其的重视并对其进行干预。

2012 年有一则这样的新闻报道,一个民工在他的腿上绑了一万块钱然后赶春运坐火车回家,结果路上他就突发了精神病。原来是这个民工把打工一年挣得的 1.3 万元用布包着绑在腿上坐火车硬座回家,但因为精神紧张过度,他一路上也不敢说话也不敢睡觉,坐了足足 43 个小时后他心力交瘁,最后出现了妄想。急性的睡眠剥夺(熬夜)可能会导致情绪低落易怒,思维不清,甚至妄想和幻觉。

晚睡有这么多危害,为什么我们还是很难早睡呢?

一个很大的原因是,光照对睡眠的影响。因为入夜后持续的人造光和手机、电脑光照,我们的睡眠节律/困倦感会受到极大影响。

大脑靠近眼睛有个神经集合的区域,叫做视交叉上核。这个区域通过眼睛感受到的光线来同步我们的日夜节律。

每天当夜幕降临,动物眼睛接收到的光线大幅减少,视交叉上核的活动就会下降,松果体开始大量分泌褪黑激素,促进大脑进入困倦状态。褪黑激素是大脑松果体分泌的使人产生睡意的激素。这就是自然状态下,动物日出而作日落而息的节奏。

作用于视网膜的短波光(蓝光)会抑制褪黑素分泌。我们生活中接触到的人造光(主要是蓝光),可以把我们的生物钟推迟 4 到 6 个小时,导致入睡困难。不过波长长于530nm的红光不会影响我们的睡眠节律。

当你熬夜刷手机的时候,由于光照和兴奋信息的存在,褪黑激素的分泌量会远少于入眠需要的量,这就会严重影响你的睡眠节律,你会不知不觉刷手机、玩电脑到后半夜都不觉得困,但实际上你的大脑可能已经受损了。

参考文献:

Touma C, Pannain S . Does lack of sleep cause diabetes? Cleve Clin J Med. 2011 Aug;78(8):549-58. doi: 10.3949/ccjm.78a.10165.

Rebecca M. C. Spencer. Neurophysiological Basis of Sleep’s Function on Memory and Cognition. ISRN Physiol. 2013 Jan 1; 2013: 619319.

Els van der Helm and Matthew P. Walker. Overnight Therapy? The Role of Sleep in Emotional Brain Processing. Psychol Bull. 2009 Sep; 135(5): 731–748.

Burkhart K,Amber lenses to block blue light and improve sleep: a randomized trial.Chronobiol Int. 2009 Dec.

Els van der Helm, Ninad Gujar, and Matthew P. Walker. Sleep Deprivation Impairs the Accurate Recognition of Human Emotions. Sleep. 2010 Mar 1; 33(3): 335–342.

Eti Ben Simon, Noga Oren, Haggai Sharon, Adi Kirschner, Noam Goldway, Hadas Okon-Singer, Rivi Tauman, Menton M. Deweese, Andreas Keil and Talma Hendler

. Losing Neutrality: The Neural Basis of Impaired Emotional Control without Sleep

Journal of Neuroscience 23 September 2015, 35 (38) 13194-13205; DOI: http://t.cn/EJiIfqI

Robbert Havekes, Alan J Park, Jennifer C Tudor, Vincent G Luczak, Rolf T Hansen, Sarah L Ferri, Vibeke M Bruinenberg, Shane G Poplawski, Jonathan P Day, Sara J Aton, Kasia Radwańska, Peter Meerlo, Miles D Houslay, George S Baillie, Ted Abel. Sleep deprivation causes memory deficits by negatively impacting neuronal connectivity in hippocampal area CA1. eLife, 2016; 5 DOI: 10.7554/eLife.13424

S. J. Frenda, L. Patihis, E. F. Loftus, H. C. Lewis, K. M. Fenn. Sleep Deprivation and False Memories. Psychological Science, 2014; DOI: 10.1177/0956797614534694

Leng Y, Cappuccio FP, Wainwright NW, Surtees PG, Luben R, Brayne C, Khaw KT.

Sleep duration and risk of fatal and nonfatal stroke: a prospective study and meta-analysis.

Neurology. 2015 Mar 17;84(11):1072-9. doi: 10.1212/WNL.0000000000001371. Epub 2015 Feb 25.

关于这个问题,我曾深陷苦恼。

因为每隔一段时间,我就会陷入熬夜。

为什么明知晚睡对身体不好,可自己依然控制不住。

熬夜一时爽,一直熬夜一直爽。

然后......熬完以后就陷入无尽的自责与后悔。

立下重誓:以后再也不熬夜了,12点以后一定要睡觉。

但第二天晚上过了12点,又忘了曾经的誓言,陷入:

熬夜——后悔自责——发誓不熬夜——第二天工作没劲——第二天继续熬夜——继续后悔——

的循环中。

后来,我开始反思,我为什么会晚睡?究竟是什么因素导致我晚睡的?

我对我的晚睡进行了分析,我晚睡经常包括以下几种场景:

场景1:工作了一天,一下班就躺在床上,打开手机,然后一遍一遍的刷朋友圈,深怕错过某条动态,刷完朋友圈后,开始刷新闻,看娱乐八卦,翻翻评论,遇到火爆点的八卦还会点看微博,看有没有上热搜,再知乎有没有相关文章。然后刷短视频,一条接着一条,很有意思,很搞笑。很快两个小时就过去了,到了12点了,该睡觉了,心想再看10分钟就睡,结果半个小时过去了,刷到一条精彩的视频,心想再看10分钟就睡觉,然后2点了,还在刷视频,不想摆脱躺在床上看手机的状态。

场景2:偶尔想起某个电视剧,想回味一遍,然后一发不可收拾,一周看完一部50集的电视剧,每天熬到2点多,看的时候很兴奋,看完以后脑袋一片空白。

场景3:睡前太兴奋,晚上10点以后,因某种引诱因素(写方案或和别人聊天),脑中突显灵感,然后打开电脑码字,尽管灵感已经过去很久了,但还是兴奋的睡不着,好像自己发现某个机会一样。

场景4:看到某篇鸡汤或成功励志的文章(例如90后如何年入百万等等)、或贩卖焦虑的文章,然后陷入深深地思考,思考人生、思考未来、回顾自己过去这几十年的岁月,幻想如果当时那样选择,会是怎样一种场景,然后各种假设幻想,兴奋的睡不着。

场景5:睡前玩游戏,很精彩,赢了一局很兴奋,再玩一局,输了一局心不甘,再玩一局。

场景6:周末午睡时间太长,从下午2点一直睡到5点,晚上睡不着。

我总结了以上的场景,发现主要是两条原因:

1)睡前太兴奋了,睡不着

2)不想改变当时的状态,感觉睡觉好浪费时间,入睡困难

其实归根到底是神经太兴奋了。

正因为神经太兴奋不想改变当时的状态,切换到睡觉状态会产生抵触,所以入睡困难。就像你正在玩游戏,激烈酣战的时候,一条电话打进来。

为什么我睡前神经会兴奋呢?作为对比,我分析了我不熬夜的几种场景:

场景1:晚上11点下班回来,今天真累,没有看手机,洗完澡就直接睡觉了,还是睡觉好;

场景2:以前上高中时,没有手机、晚上定时断电,23点准时睡觉;

场景3:睡前看一本专业书籍,真枯燥,还是睡觉好;

发现我不熬夜的场景:当时没有更让我兴奋的其他选择,只能去入睡。

通过分析,我找到了原因:是习惯的问题,睡前不好的习惯让我兴奋。

这些不好的习惯包括看看手机、追剧、爱幻想。

说说睡前看手机,根据台大的一篇研究:睡前滑手机8分钟 会让人晚睡1小时

据台湾《中时电子报》报道,台湾大学研究发现,睡前滑手机不仅伤眼,还会让你睡不着!睡前滑手机8分钟,会让人晚睡1小时。

台湾大学生命科学系副教授陈示国表示,计算机、手机等通讯产品、消费类电子产品散发中短波长蓝光,可能伤眼,已被大家熟知,却往往忽略手机也散发长波长蓝光。

研究发现,在小鼠即将进入睡眠时,给予眼睛较强的蓝光刺激,会高度激发小鼠全身的交感神经,造成心跳加速、出汗、血压升高及肾脏交感神经活跃,也会使得休眠的毛囊干细胞活性增强,且仅8分钟的刺激就可造成全身交感神经持续兴奋超过1小时。

过去已知光线、太亮会使人睡不着,台大研究显示,这种生理感应主要因视网膜内的内生感光视神经细胞接受到较长波长蓝光刺激所致。

陈示国称,长波长蓝光也存在于自然界中,尤其是白天,可刺激人更有活力地工作,但睡前如果有较强蓝光的刺激,会使人亢奋,进而影响睡眠,尤其光线对生理的影响有累加作用,多滑手机1分钟,可能会晚睡半小时以上。尤其不要在棉被内偷滑手机,那时瞳孔会放得更大而增加进光量,不仅伤眼,也会严重影响睡眠质量。

要对抗长波长蓝光,也不是无计可施,台大医院皮肤科教授林颂然指出,电脑及手机已有APP可以调色差,将画面调向偏红的暖色系,可以对抗长波长蓝光,但仍然无法完全过滤,所以,想要有好的睡眠品质,睡前还是不要滑手机了。

还有这篇新闻:

沉迷睡前玩手机 “95后”大学生成“最缺觉一代”?

可以说,现在大多数晚睡的人,是受手机影响的。(排除工作原因和身体原因)。

既然找到了原因,我得改变睡前习惯,做到:睡前神经不兴奋,不给我熬夜的机会。

所以,我现在的睡前习惯调整为:

2)睡前会看10分钟书,是晦涩的专业书籍和枯燥的散文;不建议看观点鲜明、太搞笑有趣、让你遐想连篇、情绪激昂的书籍,很容易让你陷入思考和兴奋的;

3)睡前远离鸡汤文和贩卖焦虑的文章,很容易让人兴奋或产生焦虑,从而陷入幻想;

4)如果不看书,睡前会做一些拉伸运动,或者听一些轻松的音乐;

5)将看电视剧改为看电影;

6)周末午睡不超过30分钟,甚至不午睡。

自从我调整了我的习惯以后,我很少熬夜,基本上每天晚上12点前都能入睡。

现在回答:

为什么明知晚睡对身体不好,为什么还要晚睡?

因为在睡觉前,你的神经太亢奋了,你的思想控制不了你的肉体。

就比如:

思想:快12点了,该入睡了

肉体:我再看10分钟,就入睡

思想:快1点了,现在该入睡了吧

肉体:这条视频好好看,哈哈哈

思想:快2点了,还不睡,好吧,反正明天放假,可以晚些起

肉体:确实如此,熬夜真爽!

当你的思想控制不住肉体的时候,甚至潜意识里会反过来会帮助肉体,也就是自我安慰,甚至会出现补偿心理,也就是“报复性熬夜”,例如:

“最近工作这么辛苦,是该犒劳一下自己,熬熬夜也无妨”;

“最近压力好大,放松一下,今晚多看看手机”;

我们的心理,把熬夜当成对自己的一种放松和奖励。

因为熬夜让自己兴奋,让自己爽。

为什么熬夜让自己爽,因为大多数人熬夜都是看手机刷视频,神经当然会兴奋。

试想,如果你熬夜是为了完成毕业论文、复习考研,你还认为熬夜是对自己的一种放松和奖励吗。

当反复把熬夜作为对自己放松和奖励的时候,会出现熬夜成瘾,因为只有让你当时兴奋的东西才会上瘾,就像游戏和毒品一样。

改变的方法:

既然你的肉体不受你思想的控制,那就尝试用肉体来操纵思想。

也就是:用一些好的习惯,把以前不好的习惯替代了。

就像忘掉一段感情的最好方法是进入新的感情;

戒掉一款游戏的最好方法就是迷上另一款游戏。

我就是通过:睡前看枯燥的专业书、听音乐来替代玩手机;

睡前做让自己神经不兴奋事情,来代替让自己神经兴奋的事情。

许多答案从“晚睡对大脑有害”或者“行为成瘾”的角度解释了晚睡的危害。但是为什么我们明明知道晚睡有害,我们还是乐此不疲地晚睡呢?晚睡到底给我们带来了什么,对我们意味着什么?

很多时候,晚上到了我们设定的睡觉时间,可能是十点十一点,或者十二点,我们还是会一直翻着微博,看着朋友圈,或者玩着游戏。一页一页又一页,一把一把又一把。一直到某个时间,要么是两点,要么是四点,我们终于意识到:“不行,再不睡就没时间了!”于是我们终于放下手机,关了电脑,爬到床上。幸运的话,我们能倒头就睡着,不幸运的话,躺在床上,脑子里还一遍遍播放着刚刚看的视频或者玩的游戏。

但是,如果我们早点睡,我们会感受到什么?会不会有可能是,当我们早早地关了灯、放下手机的时候,我们还存在一些能量,这时候,焦虑、压抑、无意义感、失去控制感全都一点一点地席卷而来?我们脑子里会不会开始一遍一遍地胡思乱想,身体就是觉得不舒服,好像有一股气憋在胸口或者遍布全身?

有研究表明:自我同情,或者自我慈悲(Self Compassion)更高的人有更高水平的积极情绪与更低水平的消极情绪,同时,他们也有更少的睡前拖延行为。同时,研究中也发现了消极情绪与睡前拖延行为的正相关,即实验参与者的消极情绪越高,他们有更高的可能性表现出更多的睡前拖延行为。而且,研究者推测,由于有较自我同情,或者自我慈悲(Self Compassion)较高的人会使用积极的情感调节策略来调节自己的消极情绪,所以使得他们有更少的睡前拖延行为。

持续性的“晚睡”这一行为,似乎在“帮助”我们掩盖情绪——当我们玩游戏的时候或者看视频的时候,我们就不会感受到自己焦虑的情绪,我们也暂时逃离了我们今天还没有完成的作业或者任务,推开了明天这些作业和任务带给我们的压力。那段时间里,我们是“自由”的。“晚睡”帮助我们把白天没有消耗掉的能量尽量地消耗掉,直到我们再也承受不了,倒头就睡着了,我们也不需要再烦恼。

知道了这些,有些人可能会针对自己的情况做出改变。但是有些人还是会很难改变“晚睡”的行为,因为我们的消极情绪依然还在,如果没有了“晚睡”来帮助我们掩盖这些情绪,我们的情绪该如何处理?这时候,我们就要一方面寻找消极情绪的来源,进行深入的自我探索;另一方面,学习新的情绪调节策略,让我们的消极情绪能够即时地宣泄出来,或者转化成为积极的自我认知与情绪。同时,更重要的是,要多关爱自己,体谅自己的情绪与困难,照顾好自己的身体、情绪和心灵。

(6/5/2019 补充)

看了大家的评论,每个人或许都会有自己独特的原因而导致“晚睡”、“不想睡”、或者“睡不着”的情况。比如,思念某一个人,只有晚上的时间是自己的,缺乏明确的目标,孤独,为明天的事情所焦虑,或者“遗传”等。

我很认同大家所描述的各种不同的情况,因为我们每个人都是独特的个体,对于具体晚睡的原因,我们可能各不相同。不过在这些表面原因之下,有着或许类似、共同的生理与情绪的基础——我们可能都会忽略了“此时此地”,或者“待在感觉里”(Just being)的感觉。

当夜晚房间里只有我们自己的时候,我们不愿意把注意力放在我们自己身上,或许是因为这就是我们成长过程中父母老师别人所教育我们的:你要多为别人着想,看看别人怎么怎么样,要计划未来,要反思过去,不要哭要坚强,不要难过,不要自责... 很少有人(或者没有人)教过我们,你现在是什么感受?你现在想要做什么?你此时此刻的身体和思维感受到、思考到了什么?以及更重要的:你拥有现在的感受、思维,并且你可以在自己的感受里呆一会(It's OK to just being in the moment)。

所以,当夜晚只有我们自己的时候,我们不习惯了。当我们的身体告诉我们,“你应该要体验一下“自己”的感受的时候,我们不知道该怎么去面对这些感受,有时候我们甚至找不出一个词去形容这些感受,因为它们太复杂、太原始了。或者当我们的身体告诉我们,你累了,应该要休息了的时候,我们可能会依然忽略这个信号。

感谢大家的认同与点赞!感谢@Yangl对我的笔误的指正!

我也看到大家的评论,希望了解“知道了这个原因之后,该怎么做”或者“我是不是还有救”。我就再接着往下说一说。可能比较长,慢慢更新。

那么,要怎么办才能让自己改掉晚睡的习惯呢?这其实是一个复杂、繁琐的话题,因为要从根源上改变一个已经形成了多年的习惯,本身就十分困难,还不用说这个习惯对我们来说这么重要。其实知乎上也有这个问题,我查了一下,其实里面的答案也不错,是从“行为”的角度来帮助人们改变“晚睡”这个习惯。大家有兴趣可以自行搜索。

不过,我想以“自下而上”的方式来帮助大家探索一下,如何改变晚睡的习惯。

第一篇,希望篇:所有晚睡的人都有救啊!!!

在评论区里,有几个“晚睡癌”患者觉得自己似乎是没救了,我的回复是:都有救!!!

首先,长期晚睡的行为与想要早睡的愿望之间,必然会形成矛盾。而当我们没有找到合适的方法去解决这个行为,或者矛盾的时候,这种矛盾必然会给我们带来负担。我们可能会给自己贴很多标签:“我没救了”“我就是改不了”“我不够好”“我自控力差”“我把控不住”等等。这些“标签”就会进一步影响我们的情绪,让我们觉得失落、无助、甚至绝望。这时候,一个恶性循环就形成了:晚睡——>心理矛盾——>自责——>失落无助——>没有动力改变——>继续晚睡。

所以,改变的第一步,应该是:发现这个“恶性循环”,找回自信,告诉自己,“我能行”“我值得更好的生活”“我值得有健康的身体”“我能控制我自己”“我已经足够好了,但我想要更好”...

第二篇,动机篇:“我为什么要早睡?”

我们在其他回答中都了解到了“晚睡”的坏处,最直接的就是对健康的影响。事实上,这种改变的动机是“恐吓”式的,或者说,是由外而内的——这个行为会引起外在“惩罚”式的效应,所以我们要改变。回想我们上学的时候,老师或者家长经常会告诉我们:“如果你们不好好学习,长大了以后只能去要饭/捡垃圾。”现在,我们都知道一个积极的鼓励孩子学习的方式不应该是恐吓式的,而应该是帮助孩子找到他们的兴趣,激发他们的内在动力。那么,对于改变晚睡这一行为,我们也应该要找到一个能够“激发我们内在动力”的动机。

当然,知道晚睡对健康的影响对我们并不一定是坏处,这可以给我们做出改变提供一个良好的知识与方向。但是,如果这种解释不管用的话,我们就需要去寻找更积极的动机来推动我们改变。

那么现在,我想要大家去“想象”一下,如果有一种神奇的药丸,让我们吃了之后就不晚睡了,我们理想中的第二天的生活会是什么样子?尽量想象从第二天早上醒来开始的每一个细节,直到晚上按照自己规定的时间入睡。(越细越好)

一个例子可能是:我早上6点,在闹钟还没有响的时候就醒了(我现在也不需要闹钟了),醒来之后,还用了5分钟,闭着眼睛回味了一下刚刚做的梦。然后睁开眼睛,看到昏暗的房间,蓝色的天花板,闻到房间里有点浑浊的气息,外面的鸟早就开始叽叽喳喳地在唱歌了... 我不费力地坐起身子,歇了了5秒钟,慢慢站起来,走到洗手间... 不紧不慢地享受了刚刚做的早餐... 来到公司/学校,很自然放松地跟同事、领导(同学老师)打招呼,着手工作学习(想象每一个细节直到睡前)... 洗完脸刷完牙,把手机放在一旁,关上灯,闭上眼,放松,入睡(再次强调要想象出每一个细节)。如果可以,最好用15分钟以上的时间来针对这一问题“自由写作”,写的过程中,尽量不要有任何的思维过滤,想到什么就写什么,不要停。或许,你会惊讶于你写下来的内容。

为什么这个环节这么重要,需要这么细节地想象?因为这是改变的起点——我想要改变,同时,我知道我想要的生活是什么样子的。这样,我们就会有一个目标,会更加憧憬我们想象种的生活,这个目标和憧憬给我们带来了“希望”与“可能性”。但同时,也不要被这个目标所限制,当生活中出现“变数”的时候,我们自然需要对目标进行调整。

(6/5/2019)

其实,写到这里,在我们想象了一个“梦想的一天”之后,我们会发现,其实“晚睡”只是一天下来,我们想要改变的一小部分。我们还有其他的地方想要改变,而且如果我们能改变其他的部分,我们也许就可以能更容易地去睡觉。

或许,如果我们白天的时候能更好的和朋友交流、大胆地向喜欢的人表白、自信的对自己不愿接受的事情说“不”、勇敢地追求自己想要追求的梦想... 之后,晚上睡觉的时候,或许我们会更加心满意足地入眠,然后期待明天又是一个“梦想的一天”。

但即使我们现在还没有这么做,或者还没有准备好这么做,那么我们就需要去意识到自己被拒绝、否定时(不管是自我否定,还是他人否定)的情绪,然后再进行调节,学习新的自我认知与应对方式,最后达到上面研究中所说的自我同情或者自我慈悲(Self Compassion):遇到挫折时对自己的关怀。

第三篇,情感调节策略

我们知道了“有较高自我慈悲的人会使用积极的情感调节策略来调节自己的消极情绪,所以使得他们有更少的睡前拖延行为”,那么,我们就也要学会如何调节自己的情绪。

当说到情感调节策略的时候,我不是说只有在晚上发现我们出现睡眠拖延的情况下我们才去使用,而是在日常生活中的每一件事上,如果有机会,都尽可能地去使用这种策略。

第一节,我们需要首先意识到并记录情感:“我怎么知道我的感觉到是什么情绪?”

对于可能是一部分人、也可能是大部分人来说,我们往往很难把我们的情绪言语化——当我们感受到情绪的时候,往往是身体感受到了,但意识并没有意识到,甚至我们会把身体感知到的也压抑或者忽略掉。比如,我们常常会说“无所谓”。在这简简单单的三个字里,可能就包含着对自己的需求和情绪的忽略和压抑。因为一般来说,这三个字是将自己排除在外,把自己的权力交给别人。但同时,当我们说出这三个字的时候,虽然有点矛盾,我们依然希望别人能为自己考虑。(当然,如果一个人是有意识地、情愿地、或者信任地将自己地权力交给别人,那对TA来说,可能就不会有矛盾或压抑的情绪。)

所以,当一天下来,一周下来,一个月下来,甚至一年下来,如果我们没有很好的处理这些被忽略的情绪,那么这些情绪就会通过各种各样的方式来与我们沟通。有可能是变得不耐心、有可能是抑郁、有可能是易怒、有可能是注意力不能集中、或者也有可能是“睡眠拖延”。

我们可能一开始很难能直接将我们已经压抑的情绪具象化、言语化,不过我们可以通过不同的方式来感知这些比较原始的对情绪的知觉。我们可以在一天里任何不受打扰的时候,静下心来,拿出纸笔,把今天发生的一件让我们困扰的事情写下来:这件事的客观事实是什么?我的主观事实是什么?这件事发生的时候,我的身体是如何反应的?哪一个或一些词可以最细致地表达我的情感?我的情感有多剧烈(百分制)?

一个例子可能会是:(虚构情景,如有雷同,纯属巧合)

今天我在一家快餐店点餐的时候,突然有个人插在了我前面的队里,但没有人出来制止,那个人还转过头来瞟了我一眼(客观事实)。我愣了一下(身体反应),我感觉我受到了不公平的待遇,TA瞟我的那一眼让我觉得好像是我错了一样,好像TA是要针对我一样(主观事实)。我感觉到有一股气从胃里往上涌,然后闷在了胸口(身体反应)。那股气越来越汹涌,我发现我的眉头紧紧地皱了起来,眼睛恶狠狠地盯着那个人的背影,我发现我的拳头有点握紧的感觉(身体反应)。我现在感觉到很愤怒(60分),也有受伤(40分)的感觉,而且还有点紧张(40分),怕自己失去控制,和那个人发起冲突,同时,也担心(50分)那个人是不是还有其他的朋友,如果我让TA不要插队,我怕(70分)我会被一群人报复(情感)。

这只是一个例子,我们可以对我们生活中发生的任何事情进行描述,或者,我们也可以在到了我们设定的睡觉时间之前,放下手机,来感受“此时此地”的情绪:到时间睡觉了(客观事实),但是我还不想睡(主观现实),我躺在床上,心里空空的,手好像会自动地去拿手机(身体反应),可能我觉得有点委屈(情绪,80分),因为一天下来我都没有时间做自己想做的事情... 等等

在我们知道了自己“此时此地”的感受之后,我们能够更清醒地、有目的地去调控自己的情绪和行为。这也是在心理咨询过程中,帮助来访者改变行为的过程中非常重要的一点。

(6/7/2019)

第二节,发掘自我慈悲,善待自己的情绪:负面情绪也是我的一部分。

与我们许多不如意的方面一样,负面情绪常常是被我们压抑甚至唾弃的。在我们经过了意识并记录了我们的负面情绪之后,我们可能会不那么难受。这时候,我们就可以进一步地开始处理这部分情绪。

首先,我们要打心底里承认:负面情绪也是我的一部分。打个不恰当的比方,假设我们家里地上多了许多垃圾,如果我们持续地去忽略这些垃圾,不承认是“我”创造的、丢的,那么有时候,我们就会在做清洁的时候有抵触情绪:“又不是我丢的,又不是我弄脏的。”但是,如果我们可以看到“垃圾”给我们传达的积极的信息的话,或许清洁起来会更轻松一些——这些“垃圾”曾经是食物、用品的一部分,它们可能保护了那些对我们有用的东西。

负面情绪也是在试图告诉我们一些信息,并且还包含着更多的意义与功能。愤怒可能是在告诉我心里的受伤、难过、羞辱、害怕、被拒绝等,它可以保护我在某些情况下保护自己以及我们想要保护的人;难过可能是在告诉我,失去的人或物曾经对我来说是多么珍贵,它也可以帮助我加强与亲人的关系,让亲人之间能够相互照顾;被拒绝的感受可以提醒我,或许我对我自己、一份工作、我喜欢的人的了解还不足够,促使我探索自我,放下“自我为中心”的视角,去看到更加客观的现实以及目标,同时为这个目标所努力。

重申:负面情绪,作为“我”的一部分,是十分、尤其、非常、极端、绝顶、格外、相当的重要,且有意义的!

第三节,用正念的态度和情绪呆在一起。

当我们逐渐意识到我们所体会到的情绪之后,也正在发掘自我慈悲、善待自己负面情绪的额能力的时候,我们该如何面对这些情绪呢?

一个简单又复杂的答案是:什么也不做。

说它简单是因为,这个答案很短,也似乎不需要付出什么努力。而说它复杂是因为要达到什么也不做是很困难的。回想一下我们的生活,我们有多少时间是“什么也不做的”?

睡觉的时候,我们会做梦;吃饭的时候,我们在体验着食物的美味;走路的时候,我们会想着我们待会要到的地方;即使我们坐在一个地方一动不动或者发呆的时候,我们的大脑也在不断地试图填充我们的空白与时间,做一些白日梦,回想今天或过去发生的一些令我们难受或开心的事情... 我们的大脑总是在忙碌着。

那么怎么才能做到什么也不做呢?

我们可以坐在或者躺在一个不被打扰的环境里,睁开眼睛或者闭上眼睛,把注意力集中在我们的呼吸上,想象新鲜的空气进入鼻子,把能量带通过鼻子带到头部,再带到脖子、胸口、全神,感受这股空气(能量)传递到身体每个角落的感受,再将身体里的废气和用尽了的能量从刚刚的通道,通过嘴巴呼出去。

同时,每当一个情绪、想象、思绪出现的时候,我们即时的关注到它,然后轻轻地、尊重地给它贴上一个小标签:这是悲伤、这是快乐、这是我的想象、这是我在考虑明天的工作、这是我在懊恼上一次做错的事情... 然后再把注意力集中在呼吸上。

每个人的进度不同,我们可以根据自己的情况来设定每次练习的时长:可以每天就5分钟,或者10分钟,或者30分钟,我们自己决定。但是,重复的练习是必须的,大脑也像肌肉一样,如果不持续地锻炼,就会很难达到我们想要的目的。

一开始,这种练习可能对我们来说会很困难,因为我们太习惯于让情绪、想象、思绪带着我们在世界上漫游。不过时间久了,我们就会发现,我们越来越能控制自己的思维和情绪,我也不再被牵着鼻子走了。

第四节,改变自动化的消极自我认知

消极的自我认知往往是产生消极情绪的来源。当“我”参与的一件事发生之后,在事后(比如睡觉的时候)我们会不断的进行“思维反刍”,一遍又一遍地想当时的自己怎么会那么“笨”。比如:吵完架的时候,我们可能会想:“当时要是我这么骂回TA就好了,我怎么这么傻... ”跟喜欢的人表白失败之后,我们可能会想:“哎,早知道就不表白了。哎,我太失败了。哎,我怎么这么笨... ”

这一次次的思维反刍就加强了我们的负面情绪,然后当事情再一次发生的时候,我们很有可能就会退缩,从而又形成一个恶性循环。所以,这时候我们就要打破这个恶心循环,从消极的自我认知上入手:当我们再一次自动地出现思维反刍的时候,一方面按照第三节的方法接纳这个反刍内容,另一方面将注意力集中在积极的自我认知上:“我足够好,我值得被爱,我是可以成功的,我做了我能做的,我是安全的,我可以掌控情况... ”

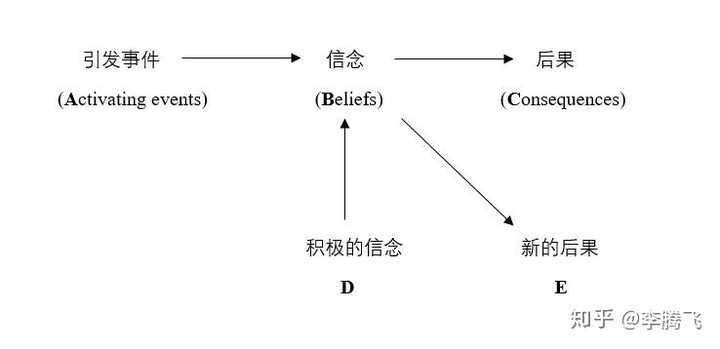

这个方法也就是认知行为疗法中的情绪ABC理论

当我们将消极的自我认知/信念替换为积极的之后,就会打破原有的恶性循环,产生新的行为后果,从而让我们得到积极的反馈,对自我认知形成良性循环。

第四篇,设定适合自己的目标,有意识地坚持与重复地练习依然是改变的前提。

针对“晚睡”这个问题的解决方法有很多,单单我所写的也有许多层面上的工作。那么,在我们使用方法的时候,就还需要切记设定适合自己的目标,避免“一步登天”的想法。因为很多时候,如果我们太想要改变,比如练出腹肌,我们可能会连续一周每天都去健身,而且还是该强度的,但一周结束之后,身体负担太大,就决定休息一下,往往结果可能是一两个月都休息过去了。

所以,与其想要一蹴而就,不如细水长流。每天就只花10分钟左右的时间,从第一篇的“希望”做起,拿起纸笔,写下自己每天的“恶性循环”是如何产生的,记录每一个你认为对这个恶性循环有积极改变作用的行为,以及对它有消极加强作用的行为。与此同时,当你认为你准备好了的时候,也可以开始做后面的篇章,但从最简单的步骤做起,有意识地坚持,并重复练习才是关键。

第五篇,It's OK to ask for help,当我们需要帮助的时候,寻求帮助是可以的。

最后,当我们发现在尝试了各种方法之后,还是无法改变“晚睡”这个行为,并且这个行为也给我们的生活、工作、学习带来了十分大的影响时,我们也要记得,寻求帮助这个选项一直躺在我们的工具包里。

自己在网上学习各种健身的方法,如果能够通过学习和训练达到自己的既定目标是非常值得鼓励和称赞的事情。但是,如果在过程中遇到了一些困扰,而又不能得到很好的解答,为了达到目标,寻找一个适合自己的健身教练也不失为一种方法。同理,当在我们自己努力过之后,“晚睡”的行为依然没有改变,同时我们也非常想要改变这一行为,那么找一个合格的心理咨询师或许可以帮助我们更好地达成目标。

完。

相关回答

为什么会出现「道理我都懂,可是……」的情况?怎么快速入睡?为什么坏习惯令人更舒服?有哪些心理咨询技术可以运用于日常生活中?可以如何练习?对心理咨询的经典一问「我什么道理都懂,可我还是痛苦怎么办?」,作为心理咨询师的你是如何解答的?

![송나른 [4K ASMR] 张开你的耳朵,然后刺痛! (+果冻) / 嘴里的声音 ASMR](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![原子不可爱 ?舒适的耳朵吃&嘴的声音 | YUANZI,直播精华#70[Asmr Pond]](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![Tingting [ASMR]入睡25分钟〜轻柔的声音](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![송나른 [ASMR] 与毛茸茸的耳塞聊天问答 / 说 ASMR](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![どっとこみゅ 各种按摩系统ASMR♪提供双耳康复睡眠介绍套件♡触发和耳语睡眠[2020年9月24日]](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)