首先,搞清楚为什么你对手机欲罢不能?

我们都知道技术本身没有好坏之分,除非生产和使用它的人对技术进行了别有用心的设计。就好像现在手机上有很多让人们迷恋的应用程序和功能,它们在研发阶段可以是出于提供便利的目的来设计,也可以像香烟一样,是出于让人上瘾的目的来设计。只是很可惜的是,手机上太多的技术开发,都是致力于让人们上瘾。

英国 BBC 拍摄了一部关于智能手机的纪录片,在这部纪录片里,硅谷顶级的产品设计师、世界顶尖的行为学家,用科学的目光重新审视了人们与手机绑定后的生活,并且揭开了手机让人上瘾的秘密。

大多数人会把手机上瘾归咎于自制力不足,但世界上最大的社交平台 Facebook 的平台运营经理桑迪 · 帕拉基拉斯却在纪录片里告诉我们:让人们的生活无法摆脱手机,其实是从一开始就设计好的圈套。看似无害的电子设备、花花绿绿的众多软件,并不像大家想象中得那么无辜。因为它们的设计初衷,并不是为了用户的快乐,而是尽可能多地占据用户的时间。可以说,每一个令人着迷的软件、你熟悉的功能、倍感便捷的设计,背后都有无数设计师,致力于让你上瘾。

比如,逼死强迫症的消息提示小红点,就是一个吸引用户的小手段。

研究证明,红色是最能触发人们警觉性的颜色,可以一秒唤醒大脑的注意力。所以,只要提示红点一直存在,人们的目光就会不可避免地被吸走,还控制不住自己的手想要点开手机、使用软件。

而这个小把戏,还只是成瘾设计的冰山一角。更可怕的是,设计师还会从社会学实验成果、心理学研究成果中寻找灵感,用科学原理来高效掌控用户的思维和行动。现在我们手机中的很多设计,背后就隐藏着不少科学原理。

比如,心理学中曾经有一个著名的「无底碗实验」。也就是如果在吃饭时,有人在暗中源源不断地向碗内补充食物,那么人们就会不知不觉地吃下更多食物。这是因为碗中食物分量没有减少,人们没有得到「结束」的提示,所以继续进食。

受到无底碗实验的启发,硅谷顶级软件产品设计师阿扎·拉斯金,发明出了无限滚屏功能。无限滚屏功能意味着,手机页面可以无休止地向下滑动,人们可以不停地浏览新信息。

表面上看,这项设计让人们获取信息更加便捷,省略了切换页面的繁琐步骤。但事实上,用户已经落入了设计者的圈套。滑不到尽头的页面,吸引着人们不停地向下滑动手机查看内容,手机和软件的使用时长也因此直线上升。

除此之外,数字产品的设计师们还会使用奖励机制,彻底改变人们的习惯。

上个世纪,斯金纳曾经利用鸽子进行行为实验,他发现,如果在鸽子敲击按钮时投放食物,不久之后,鸽子就能学会按按钮获取食物。但是如果换成随机投放食物,鸽子就会为了这个不确定的奖励,而多次敲击按钮。斯金纳发现,无法预期的奖励,成了刺激行动的关键。

发现了这个秘密后,软件设计师开始给予人们一些随机奖励,来提高手机的使用频率。现在最常见的「点赞」功能,就是通过让用户收获不可预期的赞美和肯定,促使用户不停地查看消息。

这个设计不仅让人们使用软件的频率增加了至少 30%,而且随机奖励带来的愉悦感,也唤醒了使用者身体内部的多巴胺系统,而多巴胺和上瘾行为有着密切关联。可以说,当智能手机操控了人们的多巴胺分泌,手机成瘾就是早晚的事。

改变一个坏习惯最好的方式是用一个好的习惯去替代它。

「习惯为什么不能被禁止,只能被代替」呢?

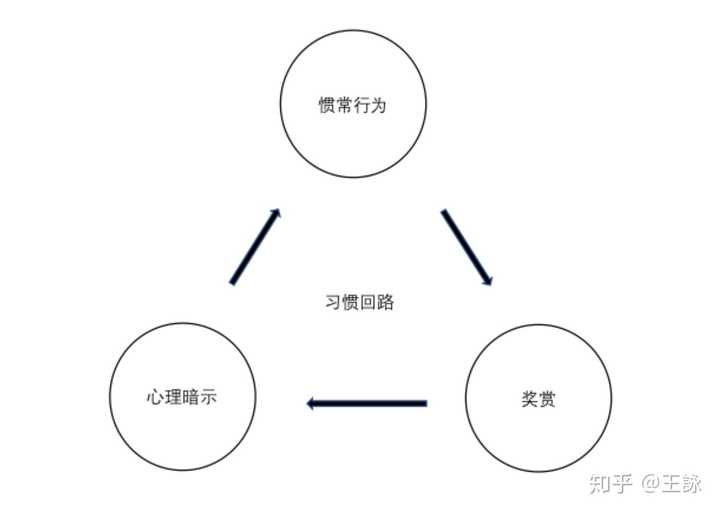

查尔斯 · 都希格在《习惯的力量》这本书里提到,习惯一般是这样产生的:

首先,你会收到一种心理暗示,然后产生惯常行为,接着获得奖赏。因为这种奖赏,下次你再收到同样暗示的时候,还会产生惯常行为。从而不断形成一个习惯回路。

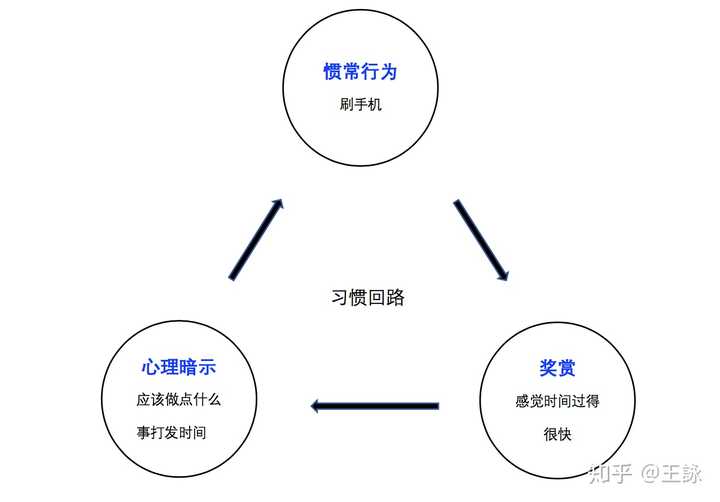

作为手机党,睡前总是喜欢刷手机,这个习惯让我们又爱又恨。那你是怎么养成睡前刷手机这个习惯的呢?其实是受习惯回路的影响。

当我们在准备睡觉的时候,我们的大脑就会收到一种心理暗示「既然睡不着,我应该做点什么事打发时间」,这时候很多人在默认情况下会拿起手机刷刷微信、看看视频、玩下游戏,这就是惯常行为。而刷微信、看视频和玩游戏会让我们觉得时间过得特别快,看到自己喜欢的东西,会觉得很爽,这就是奖赏。这种奖赏会导致我们在下次睡觉前,又一次习惯性地拿起手机。就这样,受习惯回路的影响,睡前总是刷手机的习惯就养成了。

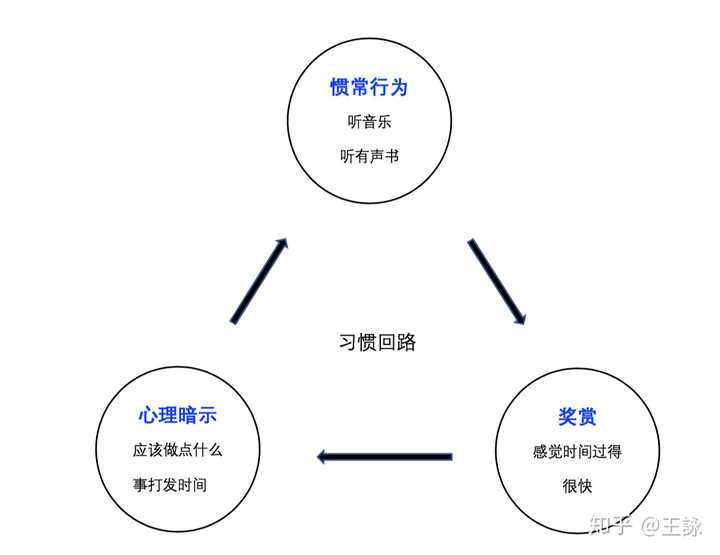

而如果你想改掉睡前刷手机的习惯,从习惯回路的角度讲,心理暗示和奖赏是很难改变的,睡前那段时间在你的心理上还是会不断产生「做点什么事打发时间」的渴望,而你期待的奖赏依然是「让这个无聊的时间过得快一些」。在整个习惯回路中,心理暗示和奖赏都不会改变。我们能改变的,只有惯常行为。

比如说把睡前刷手机的行为,改成睡前打开音乐播放器听听音乐,打开手机听听有声书,打开知乎听听音频课。这些行为也可以让我们打发时间,并且觉得时间过得很快。而一旦换成一个新的惯常行为,既能满足心理暗示又能获得同样的奖赏,新的习惯就可以养成。

但是,在养成好习惯的方法上,很多人依然会犯错误。最常见的错误是:头脑发热的制定一些实现不了的目标。

我曾经在朋友圈里看到有个朋友在元旦当天立了几个 flag,其中包括这么几项:

1. 坚持运动,完成 1 次全程马拉松;

2. 每天晚上 22:00 前上床睡觉,养成良好的作息习惯;

3. 睡前少刷手机;

4. 保持学习的习惯,争取取得 PMP、CFA、司法考试证书。

我看完之后,基本判断他这几个目标都很难完成,他在运动、作息、使用手机、学习这些事情上想要养成的好习惯也很有可能是三分钟热度,坚持不下去。为什么呢?我发现很多人之所以没办法完成目标的原因,在于他们为自己定下的目标假、大、空、全。

假:就是他的目标不是发自内心,而是一时头脑发热。因为偶然看到别人弹钢琴很优美,就立刻也想学钢琴;因为看到街上有人滑板玩得特别酷,就也想报名学滑板,这些都是一时兴起的假目标。我这位朋友从来就不在乎运动对身体有什么好处,他之所以要运动,是因为他偶然听说别人一年跑完了 3 个城市的马拉松,于是心血来潮也给自己定下跑马拉松的目标。你看,这就是典型的假目标。

大:是指定下的目标超出能力范围。比如我这位朋友定下的「每天晚上 22:00 前上床睡觉」,这个目标就远远超出了他的能力范围。晚上 22:00 前睡觉不难,难的是「每天」两个字。要求自己每一天在固定时间做到同一件事,绝对超出能力范围。

空:指的是空有目标,却没有拆分后的行动计划。少刷手机就是一个空目标,没有一个具体的落实计划,每一天,每个月分别怎么做?不刷手机的话用什么行为去代替?都不知道。

全:是指在定目标的时候贪多求全。为了保证每天学习的习惯,我朋友希望在新的一年里,靠业余时间完成项目管理、金融分析师、国家司法考试三个不同行业、高难度的专业考试,定下这么多目标,显然是不能完成的。

定下这些假大空全、不走心的目标,从一开始就注定了习惯养成之路困难重重。

不提倡贪多求全地去培养很多假大空全的习惯,把时间和精力浪费在一时激情上,而是应该找出一个真正适合养成的习惯,然后再有规划地去养成这个习惯。

具体的说,培养一个好习惯有三步:

第一步,找到一个真正适合养成的习惯;

第二步,试行一段时间,把习惯模式化。

第三步,从过程中感受奖励,让习惯持续下去。

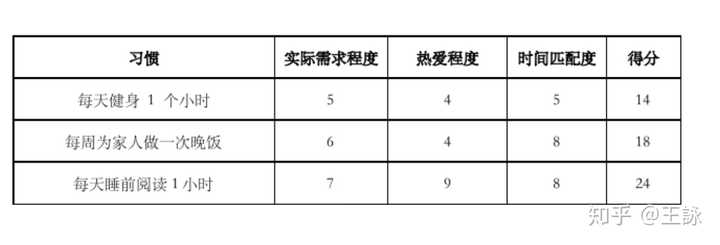

我们先看第一步,怎么在众多选项中找到一个真正适合养成的习惯?我讲个自己的例子。今年年初,我也列了几个自己想要养成的好习惯,分别是:每天健身 1 个小时,每周为家人做一次晚饭,每天睡前看1个小时的书。

这些是我内心深处都想做的事情,但我知道如果贪多求全,目标越多,实现的可能性越小。于是我用记分的方法,对这三个选项进行了打分和评估。我是这么做的:

在一张白纸上写下三个选项,然后依次按照「实际需求程度、热爱程度、时间匹配度」三个指标,从 0 到 10 分进行打分。

实际需求程度:就是这个习惯是不是可以解决你生活中的某个实际需求,这个需求现在有多强烈。比如健身可以让身体变得更健康。如果你健康非常差,非常需要健身,就打 10 分。如果你身体不错,根本没有健身的需要,那从实际需求上就打 0 分。

热爱程度:就是你内心深处对养成这个习惯有多大热情,热情很高就打 10 分,没有热情就打 0 分。

时间匹配度:是指当前你有没有时间去养成这个习惯。如果你最近天天出差,就不适合培养练习书法的习惯。同样,你最近的时间特别适合就打 10 分,根本不适合就打 0 分。

对每一个选项,按照这三个指标进行打分,再把得分相加,最后得分最高的选项,就是你当下最适合养成的一个习惯。我的记分情况如下:

找到自己真正适合养成的习惯之后,第二步,就是试行一段时间,摸索到自己能承受的程度,然后把行为模式化。

比如我刚才通过记分、评估,发现得分最高的是「每天睡前阅读1小时」这一项。因为要做到「每天 1 小时」很难,我需要按照这个标准试行 21 天,然后记录自己在这 21 天之内的完成情况。

要解释一下的是,很多地方都强调用 21 天可以养成 1 个习惯,我不这么认为,我认为 21 天的作用是让我们实验一下自己的目标定的是否合理,然后根据实验情况对目标进行调整和优化,并最终形成一个模式化的习惯行为。

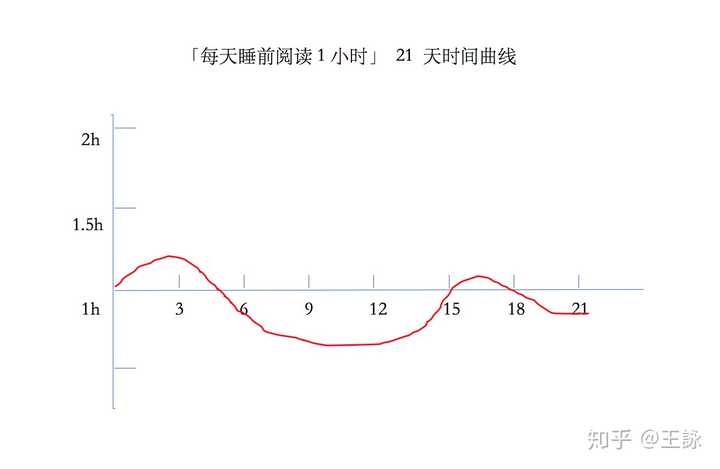

举个例子:我希望每天睡前阅读1小时,那我就画一个直角坐标系,横轴是 21 天的时间,纵轴是每天实际阅读的时间,每天实际的阅读时间可能是 30 分钟、1 个小时,也可能是 1.5 个小时、2 个小时。

根据我每天的实际情况,就可以画出一条阅读的习惯曲线,这个曲线显示:在 21 天内,有几天我确实完成了 1 个小时的阅读计划,但也有几天我完成了 1 个多小时,或者是不到一个小时。

习惯曲线可以告诉我们两件事:

第一,通过 21 天的尝试和记录,我发现自己只有少数几天能够完成1 个小时的阅读计划,大部分时间都是受到工作和其他事情的影响,只能 40 分钟左右的阅读时间。在时间匹配度上,我最开始的预想超过了现实情况。那么接下来比较理想的情况是,我应该把「每天睡前阅读1小时」的目标,调整成「每天睡前阅读40分钟」。并且按照这个目标坚持下去。

第二,习惯曲线图还告诉我们,我们每一天的精力、时间、热情和状态都是不一样的,偶尔一两天没有完成,是非常正常的情况。在培养习惯的过程中,不要因为其中一两天的特殊原因,没有坚持这个习惯,就认为自己失败,并放弃自己的习惯养成计划。我们要把视角拉长到更长的时间轴上,去观察自己的习惯记录,如果在一个月之内,失败了两三天,但有20多天都做到了,那我认为你在培养习惯的过程中依然是成功的。所以,无论目标制定的再合理,计划得再好,我们都要允许意外情况出现,重要的不是每一天都做到,而是坚持下去。

在调整完目标,并且按照新的目标把习惯模式化之后,还有很重要的一步,就是要关注习惯回路中的奖励机制。如果我们不能从新的习惯养成中获得奖励,就无法坚持下去。

但是应该要设定什么样的奖励呢?很多人习惯为自己设定外在奖励,减掉10斤体重后奖励自己大吃一顿,学会一门乐器后奖励自己一次旅行等等。但我建议把奖励的关注点回归到内在感受上。感受你在养成一个好习惯的过程中,你从内心上收获了什么。

比如,减肥过程中感到自己的呼吸越来越平稳,肌肉越来越有力量。学习乐器的过程中感受到音乐带来的熏陶,内心越来越温柔。每天睡前阅读的 40 分钟,我都能够抛除杂念,身心归一的专注在当下,享受平静。这样对过程的感受,更能为自己带来积极反馈,让我们发现养成一个好习惯,本质上是对精神和生命的滋养。

你可以通过改变习惯回路中的惯常行为,来用好习惯代替睡前看手机的坏习惯。

1

我每天早上5点起床,很多人问我怎么会有这么好的精力,晚上几点睡的。

客观来讲,我希望晚上10点睡觉,然而我却做不到,一般来讲,十一点能睡我就挺开心了。

可是我还是能早起,应该是归因于我晚上10点以前,可以确认自己的手机已经“锁了”。

原则上超过10点的消息很有可能我就不会回复了。

有一次晚上十点一刻有人给我电话,我接了,接了以后,竟然是一个房地产推销员。

我问他,现在房地产的局势已经差到需要加班到晚上十点还骚扰客户吗?您这样凭什么还能销售出房子?

晚上睡前不玩手机,可以消减很多负面信息的摄取,睡前能保持轻松愉快的状态,最近一段时间,我晚上睡前会抱着kindle玩一下,基本沾枕头都能睡着。

形成习惯以后,基本快到十点,我就能“感应”到时间到了,看看手机就锁了。

有时候晚上十点还在外面混迹,我会取舍一下,然后愉快把手机给锁了。

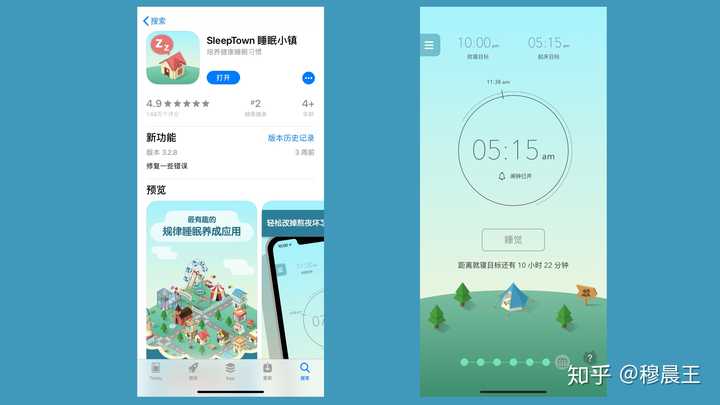

你在设置的时间内打开它,它就会安安静静盖房子。

我设置的时间是晚上10点开软件,早上5点收房子。

退出程序超过三十秒吧,大概,房子就会塌了。

(嗯,来回反复开软件,还是可以实现十点以后付个款什么的事情。)

如果早上起床的时间,可以提前一小时收房子,推后好像是超过一个小时吧,没及时起来关软件,房子也会坍塌掉。

用了三年,第一年经常超过十点还在背单词,所以房子数量不是很多。

第二年慢慢在养成习惯,尽量十点以前能打开软件,且不碰手机。

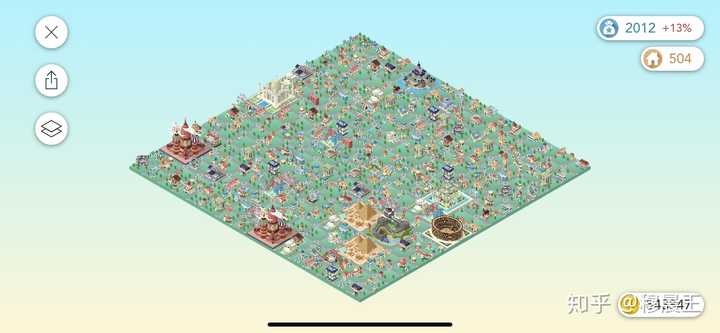

现在第三年,终于是比较习惯了,最大连续天数是69天,很遗憾没能到100天,目前房子500多栋。

由于又多了小圈圈功能,实在想玩,所以我把iPad也下了这个软件,加入圈圈一起盖大房子。

有时候由于各种原因,十点以后手机没成功锁掉,软件没有成功开启,我十点以后也基本能不玩手机。

结论是,不要相信自己的自控力,真的希望晚上睡前不玩手机,去下载一个可以控制睡眠的软件。

2

第一,十点以后的交际会很消极。

十点以后意志会很消沉,人说出来的话负面信息也会偏多。

这一点去看看十点以后还和你聊天的人的聊天记录,基本不会是很积极的话题,抱怨一天遭遇的偏多。

但是就算是抱怨,白天抱怨容易有一个积极的走向,可是晚上抱怨就很容易越抱怨越消极。

譬如说,白天你对工作有抱怨,说老板对你不公,基本就是说完就算,结论会是,好吧,下次努力工作吧。

但晚上对工作的抱怨,很有可能就从工作问题,抱怨到回家看到摊在沙发上吃鸡的老公,头发凌乱的孩子,还有乱糟糟的家。

瞬间就从积极面转向激烈的消极面。

如此消沉,更加难入睡了。

我身边积极正面的朋友,一般会在晚上十点左右打卡睡掉了,或者十点以后抓紧时间学习充电没时间和我聊天,于是我也就少聊了。

第二,十点以后追剧,会更容易陷入追悔的痛苦。

电视剧是这么一个东西,你不看吧,好像周围人都在看,你看吧,好像也就如此。

一般看电视剧最想关的时候是新开头十分钟左右的时候,这里剧情比较低落,最想看且还要继续的部分是最后三分钟的时候,一般编剧和剪辑会在这里设置扣让你去看。

然而,往往开头看了十分钟,已经不想关了。

看到最后三分钟,真的又很想知道剧情走向。

晚上追剧,特别是追到很晚的时间,想知道走向的心就会更加强烈。

我猜想,相比逼迫自己去睡觉,追剧这个选项看起来更轻松一点。

我最近一次深夜追剧是在两年前,当时有一个很一般的剧,然而其中一对配角的命运勾起了我强烈的好奇心。

我本来只是想随意看看打发时间,后来就演变为2.0倍速+拖进度条,五分钟看一集,专门找这两个人的发展看。

追完当时一点半多。

很后悔啊。

因为这样看剧不仅毁了一部剧不说,而且体验太差对剧的好感也消耗完了,再看一遍就不可能了。

更重要的是,一点半快两点才睡,觉得这一晚上的时间简直是白混了,实在太不值。

我现在也追剧,但是可以追得很理智,我很少被某些剧情迷倒,该关的时候能直接说关就关。

这种对电视剧和综艺极强的免疫力,不来自于我强烈的自控,而是我会在早上很早去看剧。

五点看剧够早吧?

这种时候,听着剧刷牙、洗脸、吃早点,吃完健身,之后做正事,根本不会强烈想追剧,正事的吸引力远强过剧情的吸引力。

更重要的是,人在晚上会很想逃避睡眠或者什么别的事,但是早上却不太容易生逃避心。

第三,十点以后更容易有负面甚至极端情绪。

对此中医是有解释的,但是不用中医也能理解。

十点以后人很疲乏了,精神状态就不是很好,这种状况下对很多事的敏感度变高,但接纳度就变低了。

譬如说辅导孩子作业的父母,一般不会在前半个小时就开骂,会有一个过程,不停的消耗和疲乏状态下,父母才会崩溃。

十点以后,人在工作了一天,又回家消耗了一晚上以后,状态大概率不会很好,多半很累了。

此时再抱着手机看消息,很多守着夜间点更新的公众号也是博眼球、挑起情绪的内容,看了会瞬间激愤起来,关注点也会偏负面。

看一些文章的评论也会有这种状况,白天或者傍晚的评论,就算很消极,批评也能客客气气的,夜间评论,特别是凌晨的评论,排除时差因素,很多都是激烈键盘侠的状态。

可是反过来想,事件有情绪吗?

没有。

只是解读的人心有情绪而已。

避免这些不好的状态,最简单的方法,就是晚上不玩手机。

3

害怕睡眠,是因为觉得这是一天的结束,想想一天什么都没做,就会陷入痛苦。

不过看成一天的开始就不一样了。

今天没做完的,现在好好休整自己,明天再做也是一样的。

这种方法不仅能避免追悔,还能给自己对新一天的期望。

正是这样,我在9点半设了事件提醒,提醒自己检查一天该做的事情有没有做完,没做完的赶紧补漏。

仅仅一个小观念的转变,就能让我安心面对睡眠,不用纠结一天有没有过好。

我会告诉自己,过不过好都已经既成事实了,晚上再改也来不及了。

4

物理控制,心理调适,总有一个方法能帮你停止玩手机且早睡的。

控制自己不去玩手机,主要还是自己的自律性比较差。提高自己的自律性才能控制自己不去玩手机。

手机让我们的社会变成了低头族

熬夜玩手机

玩手机的真实写照

玩手机的危害

1.因为是躺着使用手机的,为了姿势上的舒服,往往都会把手机拿得很近,这样一来就缩短了眼睛与手机屏幕的距离。由于我们在玩手机的时候几乎都是很专注地盯着画面的跳动,生怕错过什么而连眼都不眨一下,这就会导致角膜中的水分挥发得特别快,出现眼睛干涩甚至刺痛、流泪、畏光等干眼症的症状。

2.同样是由于眼睛与手机的距离太近,时间一长,我们眼睛的睫状肌就会因为得不到休息而疲劳不堪,造成晶状体曲度增大,以至于出现近视或是加重了原本的近视程度。

3.和电脑屏幕一样,手机屏幕也会吸附许多的粉尘颗粒,与手机近距离接触的我们的脸上也会因此沾上这些小颗粒,你会发现,这样玩手机一段时间之后,脸上的皮肤会变得油油的,还起了许多的粉刺,摸上去很粗糙。

长期以往有些人已经养成了晚上不玩手机就没法入眠的习惯,导致精神衰弱、情绪易怒、无精打采、近视眼、散光等各种问题、长期以后会对自己身体、肾脏、心脏有很大的影响。

如何给自己建立自律养成

一、设定目标

设定目标是实现自律的必备条件,没有目标的人,就像海上漂泊的船,随波逐流。为自己设定一个小目标。每一天,每一周,每个月,每一年,要做什么,要实现什么。只有有了目标,你才能知道你想做什么。只有通过做事情,你才能更加专注和耐心。当你完成了你设定的目标,你会在你的心中有很大的成就感和满足感。完成一个目标,再定下一个,让自律逐渐成为习惯。你如要学习写作,就要定下目标,每天写多少字,每天读书多长时间,坚持下去。

二、跳出舒适区

有了目标,就要行动。自律是强迫自己跳出舒适区去寻找另一个自己。只有自律,你才能过自己想要的生活。斯科特·帕克博士在《少走路的路》中说:“自律是我们解决生活问题的基本工具。”没有自律,我们什么都解决不了。自律,就是要主动跳出自己的舒适区,勇敢地挑战自己,约束自己,规范自己。

三、远离你的诱惑

自律应该远离诱惑,而不是抵制诱惑。例如,如果一个人想减肥,可以通过控制食物的数量和卡路里的饮食来达到减肥的目的,而不是抵制食物。当我们专注于工作时,我们必须远离手机,让所有干扰工作的外部因素远离我们。

四、奖励自己

当我们完成一项工作时,适当奖励自己,如听歌曲,散步,喝咖啡,当我们完成一项更大的任务时,我们可以奖励自己一顿大餐……只有这样,当我们做下一个任务时,我们才会有更多的期望和动力。这就是适当的奖励。

五、自我激励、自我强化

不断激励自己,告诉自己你想要什么,离目标有多远。通过不断的自我回答和自我激励,当你遇到困难想要放弃的时候,想象一下你成功之后会是什么样子,会不会立刻有一个巨大的动力?

自律是一个长期而艰巨的过程,不是一蹴而就的。这需要我们持之以恒,坚持很长一段时间。慢慢地,当自律成为一种习惯时,你感觉到的不是约束,而是力量。沈从文曾经说过:“克服所有的弱点是一个人伟大的开始。”如果你不想过着无聊的生活,什么都不做,从今天开始自律。你有多自律,你会有多成功

自律养成,就会解决你晚上睡觉前玩手机,你也会变得更优秀。

睡前不玩手机有半年了。讲道理,在家控制住自己更难

两种思路,两个方法,第二个更实用、更有效:

1.让玩手机的过程很困难

在学校里,一直把手机放在桌子上,每次上床之后想玩手机:

上床下床太硌脚,又怕吵到室友,冬天好想念被窝,在下面玩手机还冷。还是算了吧,好好睡觉吧崽~

这个方法其实是让我们取得手机的过程很困难。当我们不容易取得一个奖励时,它对我们的吸引力会大大降低

就像健身能给我们带来诸多好处,但很少有人坚持下来,就是这个原因

2.提前让手机变砖

在家里,上一个思路就行不通了,但我又摸索到一个方法:提前干预,先让手机变砖

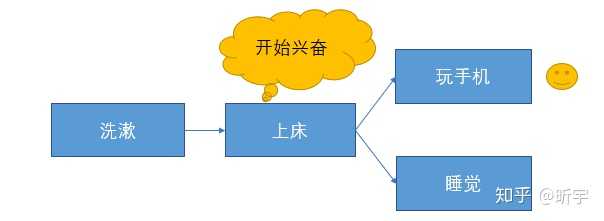

想想在家我们是怎么玩手机的:

洗漱完,舒舒服服的躺在床上。上床是不是还得干点啥呢?玩会手机吧,就一会,看看抖音,看看微博

不知不觉,1点了。Fxxk,不是说好了不玩手机的嘛?

《掌控习惯》里提到:当你想到一件让你上瘾的事,哪怕还没开始做,你的大脑已经在分泌多巴胺了,你会觉得兴奋

而兴奋的时候,我们是控制住自己的。我们都知道抽烟不好,但一想到烟雾击喉的快感,就想伸手、拿烟、点上,很难被中断

换句话说:当我们躺在床上,想到自己还有玩手机的选择时,我们就已经很难控制自己了

停!重来!不能这样!

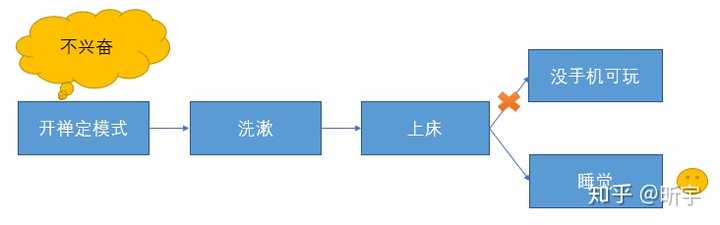

我们应该避免大脑做出选择,怎么做呢?

当你还没上床,还没被兴奋冲昏头脑的时候,就应该把手机变砖,让自己上床后没手机可玩

怎么做:借助禅定模式,没有的可以下个app:禅定空间,打开之后手机直接变砖,能接电话。

什么时候做:中午吃饭前,晚上洗漱前,趁着大脑还清醒的时候

做多久:比如20分钟后上床,就开60分钟的禅定模式,让自己上床的时候,有几十分钟的时间没手机可玩,只能睡觉

比如我列这篇回答的框架的时候,离上床还有30分钟,我已经回完了该回的消息,我就开了90分钟的禅定模式

上床后,是不是还能玩会手机?不行,手机变砖了,玩不了。所以——只能睡觉

再说两点:

1.开了禅定模式,也把手机放到卧室以外,避免半夜起来立马抓手机

2.别用forest,sleeptown,想通过这种温和型的软件戒掉手机,还是要靠自制力

最后说点:

我们不会记得前一天晚上,我们刷手机刷到了什么内容,这些对我们来说都是无关痛痒的信息。

这么长时间以来,我没在晚上十点半之后,没收到过一条非马上回不可的消息。所以睡觉前刷手机,本身就是一件可有可无的事情

我还有几篇回答也在写,要不要关注我,给你看一个读书人成长蜕变的样子

玩手机的习惯只是为了转移我们的注意力,让我们暂时逃避了问题。

人类的生存功能是靠一个二元系统——“战斗和逃跑”来处理和实现的,它没有感觉和思考的能力,并不会从失败中学习,它的功能仅仅是执行。——《反本能:如何对抗你的习以为常》卫蓝

人类的大脑内有两个系统,一个是大脑边缘系统(感性脑),它可以分泌一种叫“多巴胺”的化学物质,当我们看到美女或者美食时,就会受到刺激,从而分泌更多的多巴胺。但是当我们真正吃到美食的时候,多巴胺的分泌水平就开始下降。所以导致多巴胺分泌增多的根本原因,不是为了吃到美食,而是我们自身对美食的期待,所以它是属于一个渴望及时享乐的天性本能(无意识、自发的)。

而另一个系统是控制我们理性面的大脑区域被称为新大脑皮层(前脑),作者用心理学家乔纳森·海特的著作《象与骑象人》来比喻这两种大脑系统:新大脑皮层是骑象人,他懂得分析,更为高瞻远瞩,他会对大象下达行为命令,但是他对大象的控制能力时高时低,很不稳定。而我们的感性脑(大象),则更为庞大,而且“听不懂人话”,骑象人并不总能很好地控制它,有时甚至会束手无策。

在原始社会的人类,依靠感性脑可以很敏感地觉察到危险,他能迅速地用“战斗和逃跑”的行为来保证自己可以生存下去。例如我们跑步跑累了,有时候并不一定是肌肉无法继续工作了,而是感性脑认为这是高能耗的行为,潜意识就会告诉我们不要去做。因为在远古食不果腹的情况下,保存能量是很重要的。

但作为现代人来说,其实生存的安全性很高了,如果我们依然完全听从感性脑(生存本能)的摆布,就会很容易成为一个敏感的人,感到恐惧和害怕时就会放弃或者把自己封闭起来。就像很多人面对演讲时会陷入极度的恐慌,或者失败过就不敢再尝试。

作者在本书中告诉我们,感性脑对风险有一定程度的厌恶,更倾向于追求一种确定性。所以要驯服大象(生存本能),我们可以给自己的目标制定一个目标计划的进度表,比如每天背完20个单词,训练一次演讲,跑2公里等,这些看得见,且简单易完成的任务,可以增加确定性,从而让自己更有信心坚持、。

我们要成为一个出色的骑象人,而不是一个被本能驱使的大象。

![hatomugi [ASMR]日语触发词/耳朵按摩,耳对耳语](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![Shiatsu Shane 无人声 [ASMR] 放松手和手臂按摩[不说话][没有音乐]](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)

![川井せろり [ASMR]如果您可以不摘耳放就玩到最后,天哪! ? 强力的耳朵清洁确实会让您感到困惑! 耳??/ 可爱](https://oss.zklhy.com/wp-content/themes/mibt/assets/img/blank.gif)